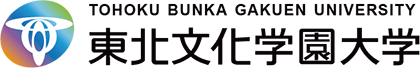

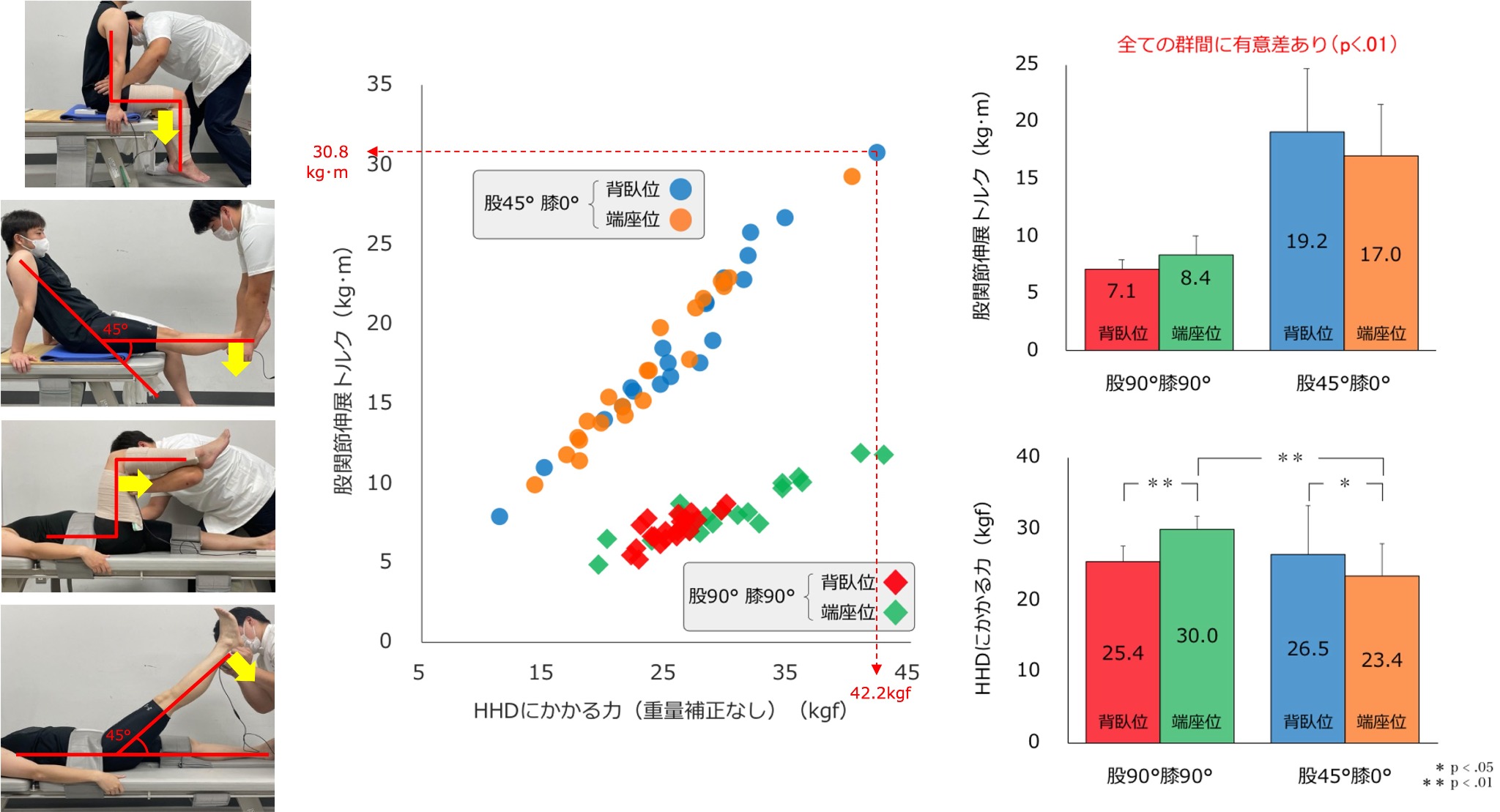

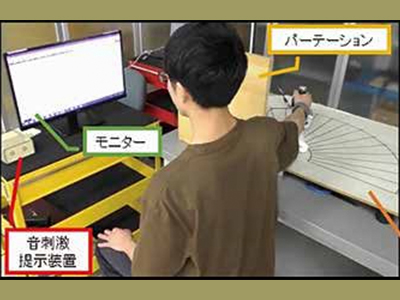

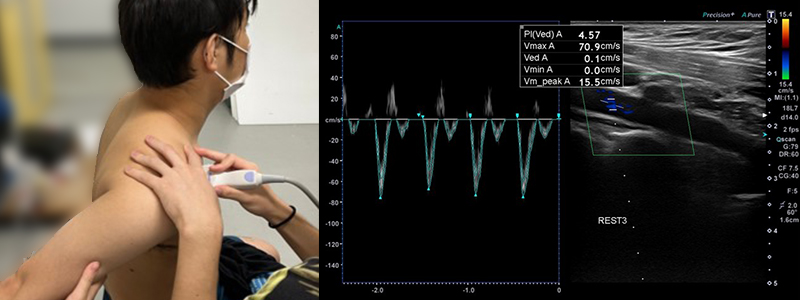

藤澤ゼミでは、「身体がどのように動いているのか」「どのように制御されているのか」「どのように指導すると効果的なのか」という疑問を明らかにするため、運動学・運動力学・運動生理学・運動学習理論などの観点から、研究を行っています。活動期間中には勉強会を開催しており、研究テーマと臨床のつながりについて学べる環境が整えられています。ゼミでの活動を通して身体運動学を学ぶことで、理学療法士としての「基礎力」を高め、様々な疾患に対応できるセラピストへの第一歩を踏み出せることでしょう。

| 担当教員 | 研究テーマ |

|---|---|

| 藤澤宏幸 教授 | 身体運動学 バランス障害に対する運動療法 |