山形市郷土館にいってきました

共通

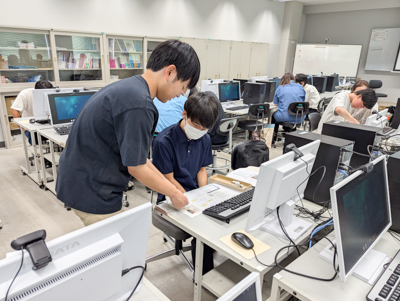

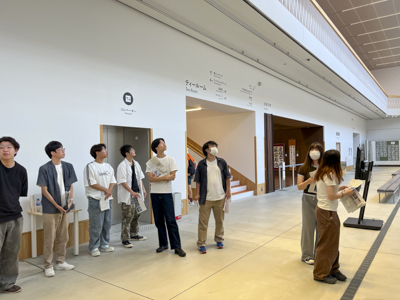

去る7月13日(日)・8月1日(金)の両日、日本近代史(指導教官 渡邊洋一)を受講している医療福祉学部2年生33名が山形市郷土館へ行ってきました。

山形市郷土館は元々旧濟生館病院の本館として明治11年に旧山形県庁(文翔館)がある中心市街地に構築された擬洋風建築です。現在は霞城公園(国指定史跡 旧山形城址)に移築されて、全国でも珍しい医療系の博物館となっています。同館は明治中期以降の度重なる火災等によって山形市の中心市街地が変貌していく中、唯一現存する明治初期構築の擬洋風建築の貴重な遺構ということで、昭和41年12月に国指定重要文化財の指定を受けました。しかし、当時は病院として使用されたことから建物には色々と手が加えられており、老朽化も進んでいました。そこで翌42年より足掛け4年の年月をかけて現在地に移築、保存修理が行われて創建当時の姿に戻り、昭和46年4月医療系博物館として生まれ変わりました。

今回、山形市郷土館を訪問した目的は、勿論実際に明治初期構築の擬洋風建築を検証することもさることながら、同館が医療系の博物館であるということで、本講義を受講している医療福祉学部の学生達に同館が展示している藩政時代の医学書(『本草綱目』や『解体新書』)や明治期までの医療器具や薬事関係の実物を目にし、明治初期の病院の構造についても知識を得てもらうためでもありました。また、本講義とは直接接点はないものの郷土館が移築されている旧山形城址本丸内の御殿の発掘調査の状況の見学も併せて行いました。

その状況について、医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻2年の工藤心良が報告致します。

山形城は日本で五番目に大きいお城なだけあって、一部しか見られませんでしたがそれでもとても広いことが分かるほど見応えがあり、広さを想像すると圧倒されました。山形城の周りを囲む大きな堀はとても深く恐怖を感じ、また、出入り口がかぎ形(桝形)になっていたり、自分たちも歩きにくいと感じた砂利から山形城への攻めにくさを実感しました。しかし、城を囲む池や石垣、自然の豊かさから美しさも同時に感じ、四季によって景色が変化し違う美しさを感じられるのではないかと思いました。私は夏に行ったため、緑色の景色が広がり生命力のようなものが感じられました。山形城は別名で霞ヶ城と呼ばれているところにも霞で隠れ攻め難い強さと霞がかる城の美しさを感じました。

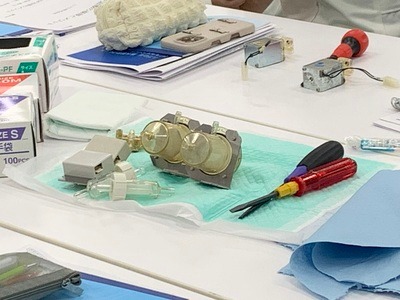

山形市郷土館は、擬洋風建築と言われる建物のため洋風と和風の要素がいたるところに見られ、不思議な感覚になりました。また、円形の構造や外見は三層で内部は四階という複雑な構造が印象的で面白い建物だなと感じました。私は特に螺旋階段がけやきに唐草の彫刻が施され和を感じられると同時に、螺旋階段という構造から洋風を感じられ、擬洋風建築が現れている部分だと思いました。二階の窓から外を見ると擬洋風建築と和風の中庭が見渡せて心が安らぐような景色が見られ、当時の様子が思い浮かべられるような気がしたので、ぜひ三階と四階にも行って景色を見たかったなと思いました。夏に行きましたが各部屋の窓やドアから心地よい風が入り、換気の部分で建物の構造の工夫が感じ取れました。展示品は医療系のものが多く、医療資料や医療機器などを昔と今で照らし合わせて医学の歴史を学ぶ貴重な機会になりました。

済生館本館全景

中庭の枯山水

一層回廊

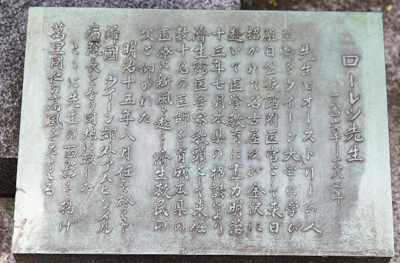

済生館病院の恩人ローレン氏の顕彰碑

大手門前の最上義光騎馬像

本丸郭と一文字門

本丸御殿跡発掘調査の概報掲示

本丸内出土の井戸の説明版

発見された井戸跡

本丸御殿の発掘遺構

山形市郷土館は元々旧濟生館病院の本館として明治11年に旧山形県庁(文翔館)がある中心市街地に構築された擬洋風建築です。現在は霞城公園(国指定史跡 旧山形城址)に移築されて、全国でも珍しい医療系の博物館となっています。同館は明治中期以降の度重なる火災等によって山形市の中心市街地が変貌していく中、唯一現存する明治初期構築の擬洋風建築の貴重な遺構ということで、昭和41年12月に国指定重要文化財の指定を受けました。しかし、当時は病院として使用されたことから建物には色々と手が加えられており、老朽化も進んでいました。そこで翌42年より足掛け4年の年月をかけて現在地に移築、保存修理が行われて創建当時の姿に戻り、昭和46年4月医療系博物館として生まれ変わりました。

今回、山形市郷土館を訪問した目的は、勿論実際に明治初期構築の擬洋風建築を検証することもさることながら、同館が医療系の博物館であるということで、本講義を受講している医療福祉学部の学生達に同館が展示している藩政時代の医学書(『本草綱目』や『解体新書』)や明治期までの医療器具や薬事関係の実物を目にし、明治初期の病院の構造についても知識を得てもらうためでもありました。また、本講義とは直接接点はないものの郷土館が移築されている旧山形城址本丸内の御殿の発掘調査の状況の見学も併せて行いました。

その状況について、医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻2年の工藤心良が報告致します。

山形城は日本で五番目に大きいお城なだけあって、一部しか見られませんでしたがそれでもとても広いことが分かるほど見応えがあり、広さを想像すると圧倒されました。山形城の周りを囲む大きな堀はとても深く恐怖を感じ、また、出入り口がかぎ形(桝形)になっていたり、自分たちも歩きにくいと感じた砂利から山形城への攻めにくさを実感しました。しかし、城を囲む池や石垣、自然の豊かさから美しさも同時に感じ、四季によって景色が変化し違う美しさを感じられるのではないかと思いました。私は夏に行ったため、緑色の景色が広がり生命力のようなものが感じられました。山形城は別名で霞ヶ城と呼ばれているところにも霞で隠れ攻め難い強さと霞がかる城の美しさを感じました。

山形市郷土館は、擬洋風建築と言われる建物のため洋風と和風の要素がいたるところに見られ、不思議な感覚になりました。また、円形の構造や外見は三層で内部は四階という複雑な構造が印象的で面白い建物だなと感じました。私は特に螺旋階段がけやきに唐草の彫刻が施され和を感じられると同時に、螺旋階段という構造から洋風を感じられ、擬洋風建築が現れている部分だと思いました。二階の窓から外を見ると擬洋風建築と和風の中庭が見渡せて心が安らぐような景色が見られ、当時の様子が思い浮かべられるような気がしたので、ぜひ三階と四階にも行って景色を見たかったなと思いました。夏に行きましたが各部屋の窓やドアから心地よい風が入り、換気の部分で建物の構造の工夫が感じ取れました。展示品は医療系のものが多く、医療資料や医療機器などを昔と今で照らし合わせて医学の歴史を学ぶ貴重な機会になりました。

済生館本館全景

中庭の枯山水

一層回廊

済生館病院の恩人ローレン氏の顕彰碑

大手門前の最上義光騎馬像

本丸郭と一文字門

本丸御殿跡発掘調査の概報掲示

本丸内出土の井戸の説明版

発見された井戸跡

本丸御殿の発掘遺構